きもののおしゃれを楽しめる季節となりました。

忘年会、お年始、初釜、新年会、成人式ときものをお召しになる機会もふえます。

和装でのお出かけを楽しんでいただきたく、

第13回は着くずれを防止する着付けのコツと着くずれの対処法

のお話をいたしましょう。

きもののお出かけで、みなさんが一番気になさるのが着くずれでしょう。

着くずれを防ぐ一番の方法は補正です。

きものは洋服のように立体に縫っておりません。

平面の布を女性の丸みのある体に巻きつけて着るので、しわやずれが出来るのです。

現代の女性は昔にくらべてナイスバディですが、きものにはずん胴が適しています。

寄せ上げブラやヒップアップガードルは禁物です。

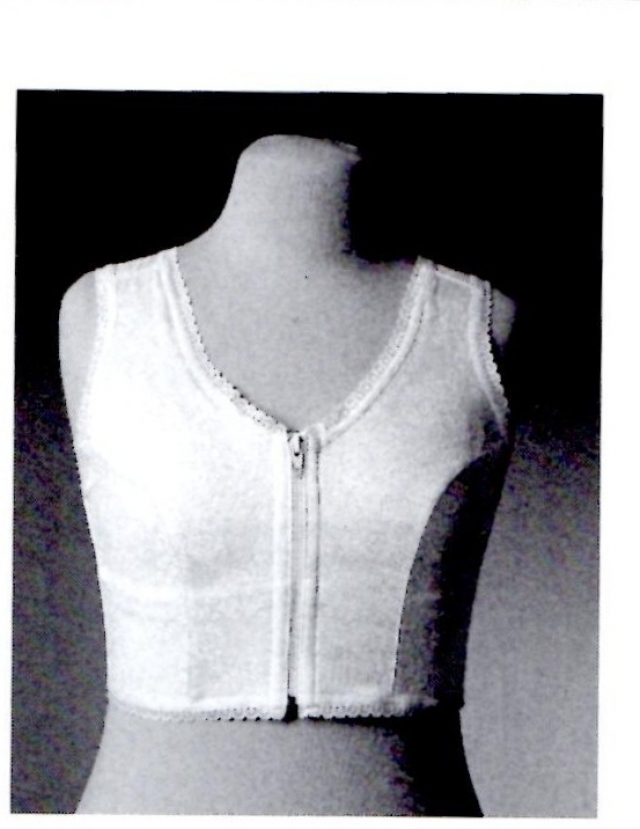

ふくらみを押さえ、へこみを埋めるには以下のようなものが便利です。

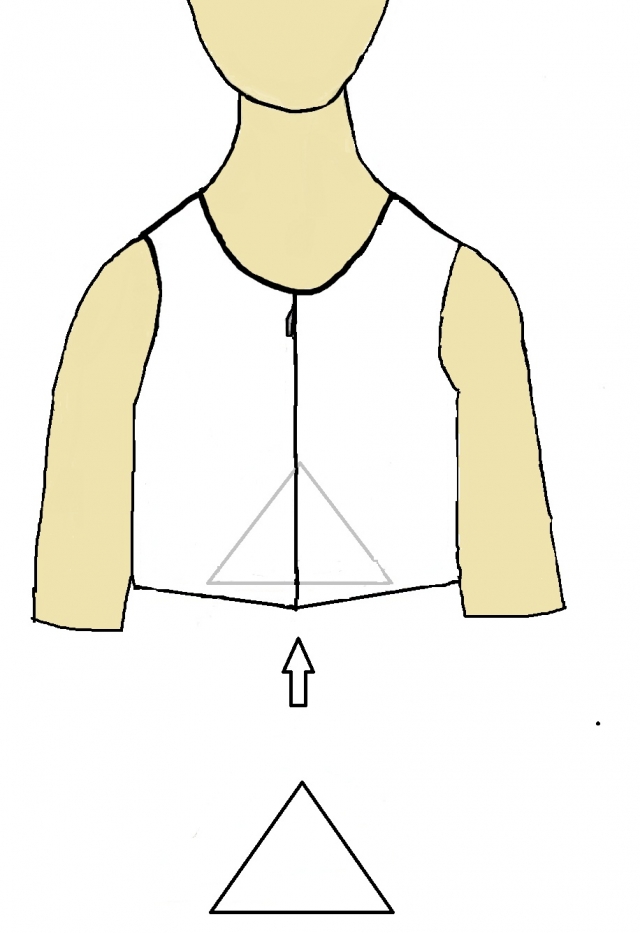

バストは和装ブラジャーでふくらみを抑えみぞおちにも三角のパットを入れましょう。

付属のパットがない場合はハンドタオルなどで作るとよいでしょう。

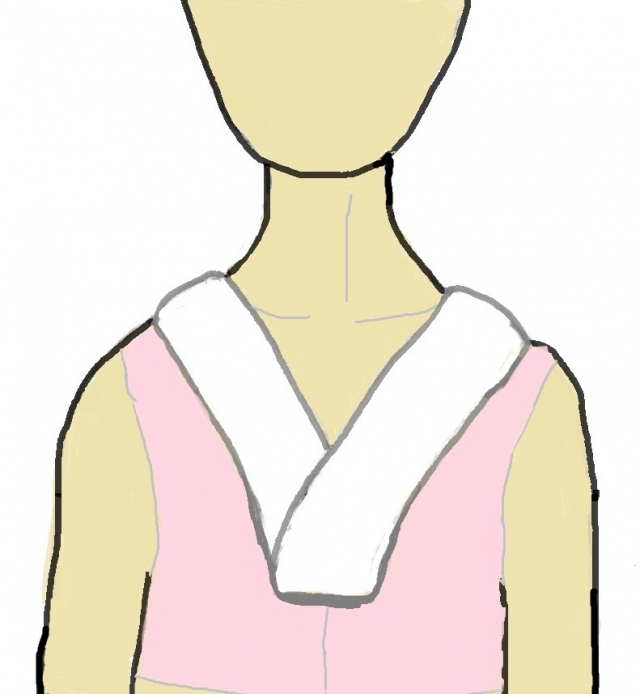

肩の張っている方は鎖骨と肩の間の凹みを埋めるパットや手ぬぐいをV字に折って入れると衿が落ち着きます。

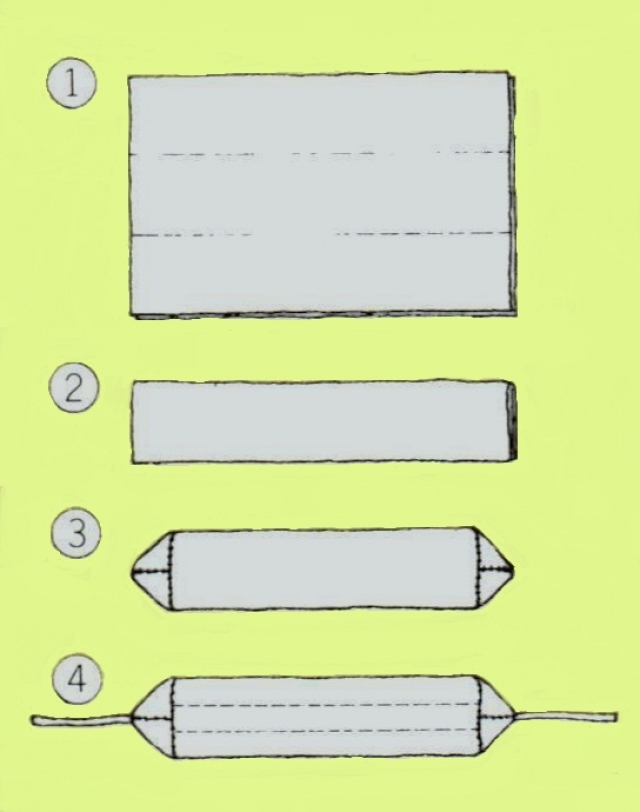

ウエストのくびれは、市販のウエスト補正パットやタオルで作った帯下締めを巻きましょう。

ヒップの高い方は半円形のパットをハンドタオルなどで作りヒップの上のへこみに合うように

帯下締めに縫いつけておくとよいでしょう。

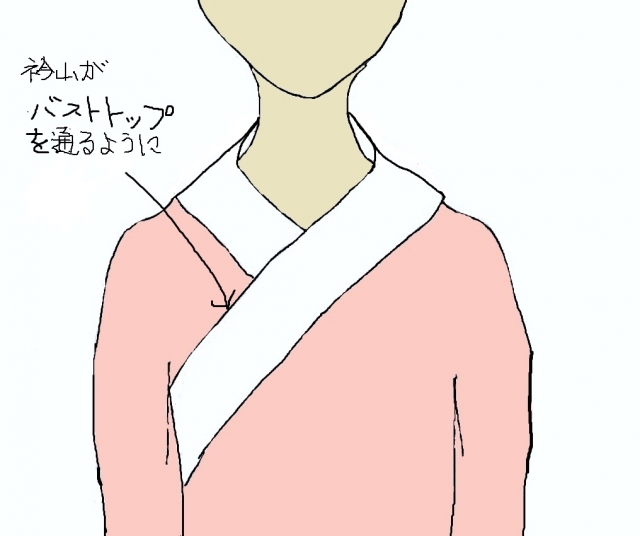

きもの姿の美しさを決めるもう一つのポイントは衿元です。

衿の合わせ方で清楚だったり粋になったりとイメージが変わります。

きれいな衿合わせは衿山がバストトップにかかり、首の中心のくぼみの下で重なるように

するとよいでしょう。

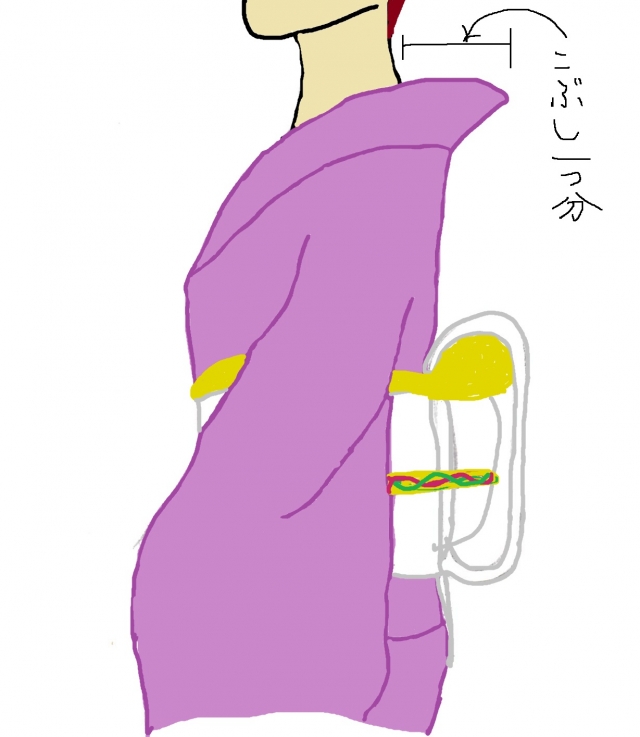

衣紋(えもん)の抜き方は着る方の好みやきものにの種類によって変わりますが、

「首の付け根から衿山までこぶし一つ分」を基本とし、格の高いきものは多めに、

おしゃれ着は少なめにと覚えておきましょう。

市販の「えもん抜き」や「えり抜きゴム」を付けると

抜いた衣紋をきれいに保つことができます。

衿あわせにコーリンベルトなどのゴムを使われる方も多いと思います。

ゴムを使われる時の注意として留め金の位置が高いと衿がつまり、低いと開きます。

衿合わせをつめすぎると苦しく、きものも汚れやすくなります。

ウエストライン少し上くらいでゆったりと使うとよいでしょう。

お出かけ先での簡単な着くずれ対処法

・衿が崩れたら

上前部分の衿元が崩れた場合は、おはしょりの衿先を引いて整えます。

下前の衿元が崩れたら、衿を右手でなでおろし左の身八つ口から左手を入れて衿を引いて直し

ます。

・下前の裾が下がったら

階段を上がるときなどに、下前の裾を踏んで上前の下から出たりすることがあります。

その場合は上前を帯の下までめくり、下がった下前を腰ひもの下に押し込みます。

・後ろの裾が下がったら

後ろのおはしょりを持ち上げて、腰ひもの上へ引き上げます。

上級者でも多少の着くずれはします。

対処を覚えておけば着くずれを気にしすぎずお出かけを楽しめます。

緊急の時のためにタオルハンカチ1~2枚や安全ピンを携帯するのもよいでしょう。

まずはきものを着る機会をふやして慣れることが一番です。

年末年始はぜひおきものでお出かけください。

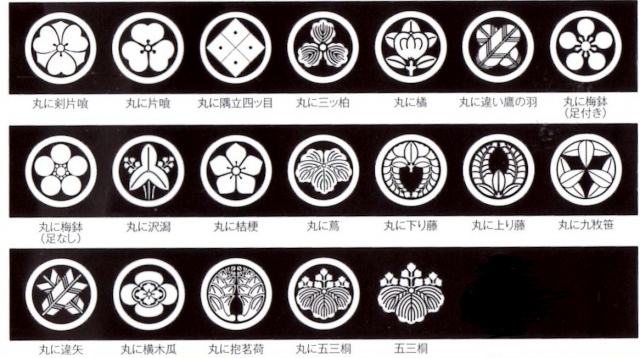

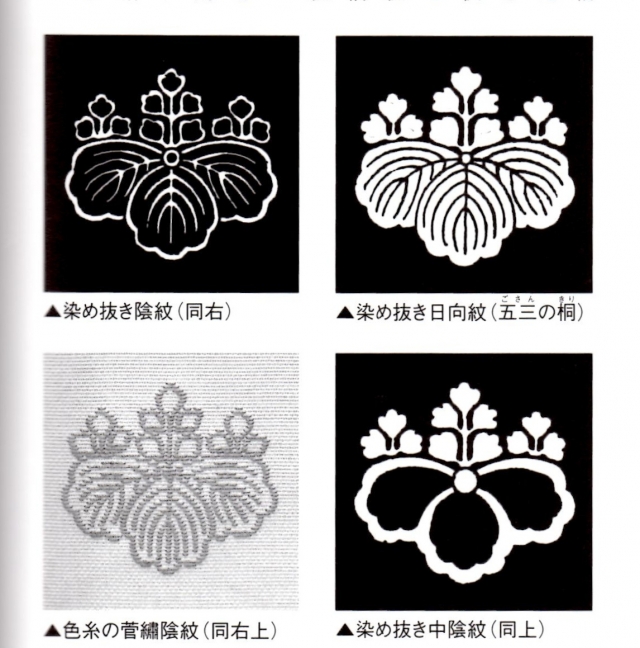

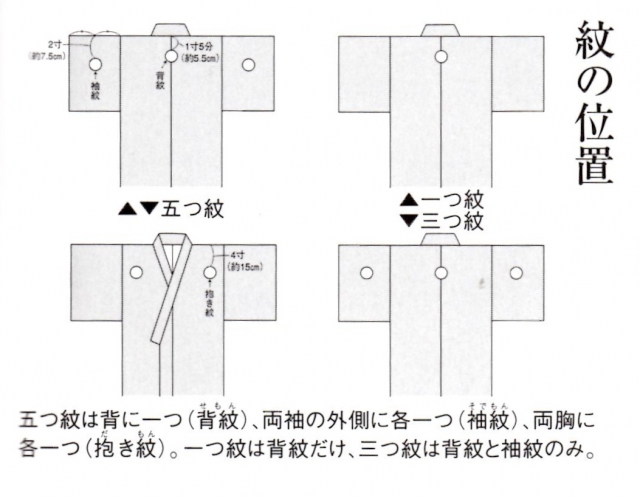

礼装(紳士の紋付、黒留袖、黒喪服)には必ず染め抜き日向、五つ紋を入れます。

礼装(紳士の紋付、黒留袖、黒喪服)には必ず染め抜き日向、五つ紋を入れます。

紗の織り帯 袋帯は小紋や訪問着に

紗の織り帯 袋帯は小紋や訪問着に

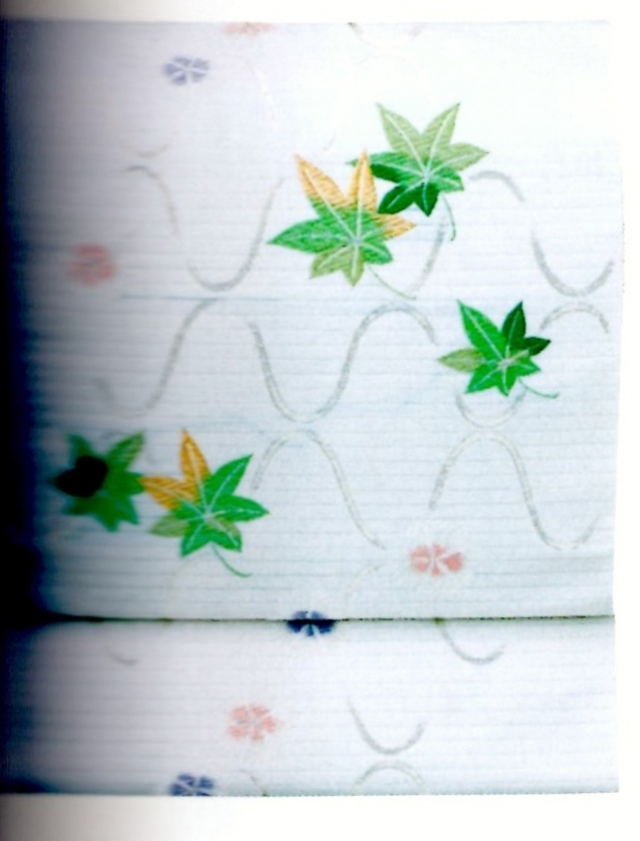

絽 絽目の間隔により透け感が変わります。

絽 絽目の間隔により透け感が変わります。

麻 繊細なものからざっくりしたものまであります。

麻 繊細なものからざっくりしたものまであります。

絽塩瀬(ろしおぜ)塩瀬地に絽目を通した生地

絽塩瀬(ろしおぜ)塩瀬地に絽目を通した生地

フォーマルにもむく袋帯

フォーマルにもむく袋帯 粋なしゃれ袋帯

粋なしゃれ袋帯

セミフォーマルにも使える織りなごや帯

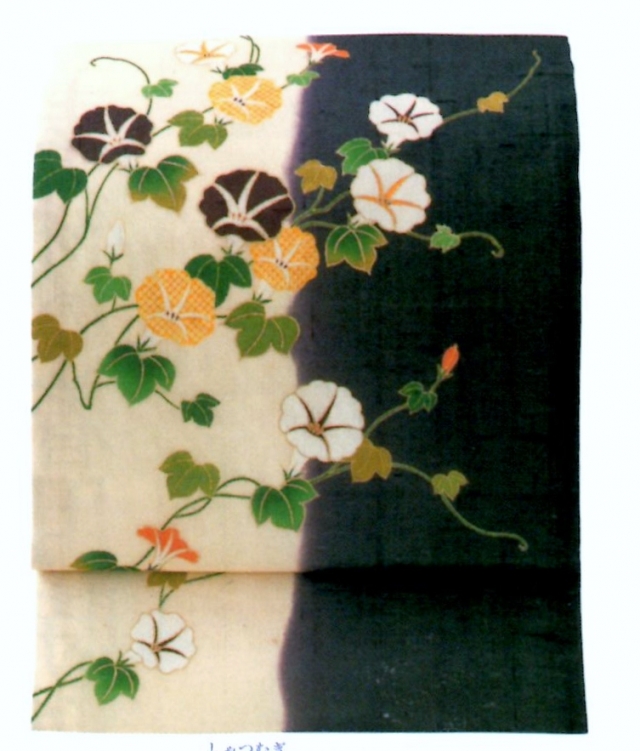

セミフォーマルにも使える織りなごや帯 染めの優しさで季節を楽しむなごや帯

染めの優しさで季節を楽しむなごや帯 紬の袋なごや

紬の袋なごや 右が博多献上 左が紋博多 下が紗献上

右が博多献上 左が紋博多 下が紗献上 やさしい色の綴れ帯

やさしい色の綴れ帯

端絞りの兵児帯

端絞りの兵児帯 幼児用は晴れ着からゆかたまで使えます。

幼児用は晴れ着からゆかたまで使えます。 軽くて結びやすい女性用兵児帯

軽くて結びやすい女性用兵児帯